どうも、50代女性なりゆき投資家「ゆきなぐ」です。

今回は小さいころから擦り込まれた「貯金の呪縛」から解き放たれ、投資という世界をしった経緯について、記事を書いていく。

貯金至上主義

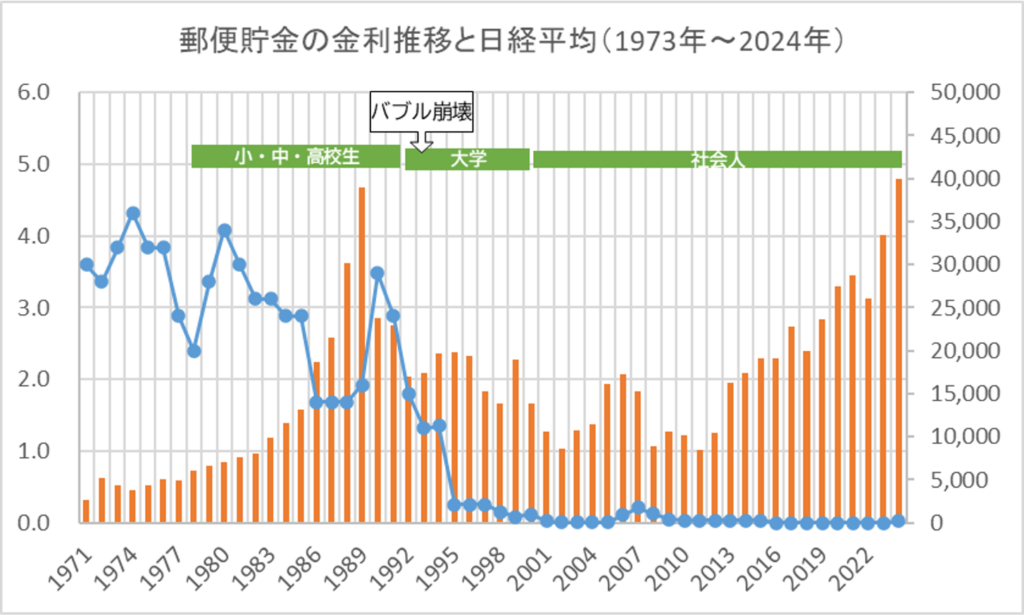

私が生まれた1973年は、郵便貯金の普通預金の金利がまだ4%もあり、倹約に努め、コツコツと貯金しておけばいつしか利息がつき、資産が増えていくという、今では信じられない幻想がまかり通る古き良き時代であった。

祖母はいつも小さいポチ袋にお小遣いを入れて、それを私の手に握らせながら、「このお金は、無駄遣いせんと、ちゃんと貯金しとくんやで」と念仏のように唱えながら渡すのであった。

そんな祖母の教えを私は忠実に守っていて、毎回お小遣いをもらうと、即座に郵便貯金に預金した。

その結果、私は大学生になってアルバイト代を稼ぐようになるまでに、数十万円ほどの資産を築いた。

研究への興味が出てきたため、大学院への進学を決め、ひたすら研究に打ち込む毎日であったが、気が付くと、大学院卒の女子学生などほとんど募集していなかったため、就職先がほとんどなく、ようやく地元の中小企業への入社が決まった。

しかし創業社長の強い勧めで、私は博士課程へ進学させてもらえることになった。

貯まる研究員時代

月に1度、会社へ行って研究進捗を報告したり、直近のクレームなどの助言をするなどしながら、ほとんどの日々を大学の研究に勤しんだ。

恩師は当時ユニークな研究をしていたので、国の大きなプロジェクトに採択され、引き続きその主任研究員として協力してくれないかと誘われた。

私は社長に伝え、会社を一時的に退職させてもらい、プロジェクトにコミットした。

プロジェクト研究員の給与は当時としては破格で、特に使うところもないため、私の通帳にはいつのまにか結構な額の資産が形成されていた。

銀行員からのある提言

祖母による洗脳のおかげで、私は普通預金である程度の額が貯まると、定期預金に移して満期まで放置していた。

世の中はすでに0.001%の超低金利時代。

定期預金の金利もほとんど変わらなかったが、それでも普通預金に入れておくよりはましだと考えていたのだ。

私はいつものように、最寄りの銀行に定期預金の手続きをしに行った際、窓口の女性行員から「国債で持っておくというのはいかがですか?」と言われた。

そこで初めて「国債」というものを知った。

当時確か10年物は1.5%、5年物は0.65%だったような気がする。

行員に進められ、一部を10年物、大部分を5年物に振り分けて購入した。

私は国にお金を貸したのだった。

貯金から投資へ

国債を購入した翌年から、利息の実績報告が葉書で届くようになった。

私としては結構な額の利息が入ってくるので、預金以外にこんなお金の貯め方があるのか…と驚いた。

それからしばらく、私は再びお金のことを忘れて、働いていた。

10年国債がもうすぐ終了するという2010年頃、なんとなく本屋で手に取ったのが、この本だった。

私が買う本は、文学系、科学系、趣味の料理や手芸などのHow to系、ファッション雑誌ぐらいのものだったので、金融系の知識など何もなかった。

今もなぜこの本を手に取ったのかわからないが、たぶん祖母の洗脳が強烈すぎて、そのアンチテーゼを堂々と掲げたタイトルに衝撃を受けたためではないかと思っている。

ただ、そんな金融リテラシーゼロの私にも、この本の中の「ドルコスト平均法」や「複利の効果」については、一応理系なのですぐに理解できた。

貯金やってる場合じゃない。

その後の私は、勝間さんの言う通り、秒でマネックス証券の口座を開設、まずは10万円で投資信託を始めてみたのであった